Hikikomori: il silenzio che parla

Hikikomori: il silenzio che parla

Negli ultimi anni anche in Italia si sente parlare sempre più spesso di hikikomori. Con questo termine giapponese (che significa “stare in disparte”) si indicano quegli individui (per lo più giovani tra 11 e 17 anni, ma a volte anche adulti, in prevalenza di sesso maschile), che scelgono di ritirarsi dal mondo sociale, mantenendo in alcuni casi poche relazioni via web, preferendo di rimanere chiusi nella propria stanza (o casa) per un tempo indefinito. Mesi o addirittura anni. E non è semplice timidezza, né un vezzo passeggero: è un fenomeno complesso, che racconta un disagio ed una sofferenza molto profondi e spesso difficili da nominare.

La stanza come rifugio e prigione

Chi ha avuto modo di incontrare queste situazioni sa che tutto ruota intorno a un luogo preciso: la stanza o la casa. Che non è più “soltanto” un ambiente , ma diventa rifugio, guscio, a volte anche corazza. Il filosofo Gaston Bachelard lo aveva intuito già ne La poetica dello spazio (1957), quando descriveva la casa come “il nostro guscio”, una sorta di trasposizione metaforica (simbolica) interiore. Ebbene, per un hikikomori, quel guscio protegge da un mondo sentito come minaccioso, che però, col tempo, rischia di trasformarsi in una sorta di prigione dorata: un isolamento che per un verso lenisce il dolore e per un altro lo amplifica, lasciando spazio alla solitudine e al senso di profonda inadeguatezza.

Spesso il contatto con l’esterno non sparisce del tutto, ma si sposta all’ambiente digitale, attraverso videogiochi, social, chat. Quel “luogo” inframezzo tra il Sé e la realtà, un interstizio che permette una presenza “a distanza”, che evita il rischio dell’incontro diretto (impatto) e dello sguardo altrui che risulta insostenibile.

Il peso delle aspettative

Molti studiosi hanno sottolineato come l’hikikomori nasca anche dal peso delle aspettative, portandoci a citare, in misura variabile la scuola, la famiglia, la società che continuamente chiedono risultati, performance, successo. Byung-Chul Han, nel suo ormai noto La società della stanchezza (2010), osserva che il malessere del nostro tempo si manifesta proprio sotto forma di esaurimento e perciò ritiro. E attenzione: ciò che Byung-Chul Han ci rimanda è che in fondo ad ognuno di noi, in quanto esposti ad un ambiente come quello odierno e tipico delle società più economicamente sviluppate, è la possibilità di sentire, seppur lontanamente, con un volume più basso, quel desiderio, se non addirittura quella necessità, di uno spazio avulso da queste richieste.

Nel più recente La società senza dolore (2021), Han aggiunge che viviamo in un mondo che rifugge ogni forma di negatività: tutto deve essere piacevole, senza limiti, senza ostacoli. Eppure, senza dolore, non si cresce: non impariamo a confrontarci con la frustrazione, con le perdite, con i fallimenti. Ed è qui che molti giovani, non trovando spazio, un contenitore, per la fragilità e la debolezza, scelgono di sottrarsi dall’equazione. Il ritiro diventa quindi un messaggio silenzioso: “non riesco a stare dentro a questo gioco”.

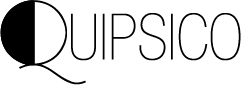

Una difesa che parla

La psicoanalisi invita a non guardare al ritiro solo come a una malattia, ma anche come a un tentativo di difesa. Quando il mondo fa paura o appare insopportabile, insostenibile, il chiudersi diventa (almeno all’inizio) un modo per sopravvivere. È un silenzio che parla, un sintomo che chiede accoglienza e ascolto, non risposte e plausibili soluzioni. Perchè non si tratta di “convincere” (spesso con la forza) chi vive questa esperienza a uscire di casa: sarebbe come infrangere la corazza senza offrire un lenitivo, senza offrire un contenitore sicuro nel quale germogliare parti di (del) Sé. La sfida, piuttosto, è creare uno spazio in cui quella chiusura possa lentamente trasformarsi in parola, in relazione e quindi possibilità, spesso inaspettata. Di modo che quella sensazione, possa tramutarsi da prima in pensiero, poi tentativo e in fine “un tratto di me”. Quello che chiamiamo sensibilità e di cui il mondo ha tremendamente bisogno.

Conclusione

L’hikikomori non è soltanto un problema individuale, ma uno specchio della modernità e del disagio che la nostra epoca si trova a fronteggiare, offrendoci un interrogativo estremamente importante, su come viviamo, su quanto si riesca a tollerare la vulnerabilità, nostra e altrui. Ed è per questo che guardare al fenomeno significa soprattutto guardare a noi stessi, alle nostre richieste incessanti di efficienza e successo, capacità.

La domanda che resta sospesa è semplice e insieme radicale: cosa si lascia fuori, quando ci si chiude dentro?

Parliamo assieme QUI.

Richiedi un appuntamento

"*" indica i campi obbligatori